目次

- はじめに

- ペルソナ作成

- 共感マップ作成

- カスタマージャーニー作成

- アイデア発想

- コンセプトシート作成

- まとめ

1.はじめに

皆さん、こんにちは。エクスペリエンス&ビジネスデザインセンター(通称:EBC)若手メンバーです。

私たちは、2週に1回の勉強会の中で、日々の業務や学習で得た知識・スキルの共有や、テーマを決めてUXデザインの実践を行い、UXデザインスキルを磨くことを目的として活動しています。今回は、UXデザインの実践として具体的に取り組んでいることを皆さんにお話しします。

• エクスペリエンスのデザインって何をやっている部署?

• UXデザインの実践ってどうやるの?

などに興味のある方の参考となれば幸いです。

サービスデザイン支援ワークショップ|株式会社クレスコ (cresco.co.jp)

前回はヘルスケアアプリの改善の検討を行いましたが、アプリに対する満足度が低く、そもそも社内のユーザーに利用されていないということがわかりました。

ヘルスケアアプリ改善 UXデザインの実践ってどうやるの? | Tech Blog | CRESCO Tech Blog

今回はサービスそのものについてどうすればユーザーに利用してもらえるかを検討しました。「サービスデザイン」の改善を軸として検討を行いましたのでそちらについてご紹介します。

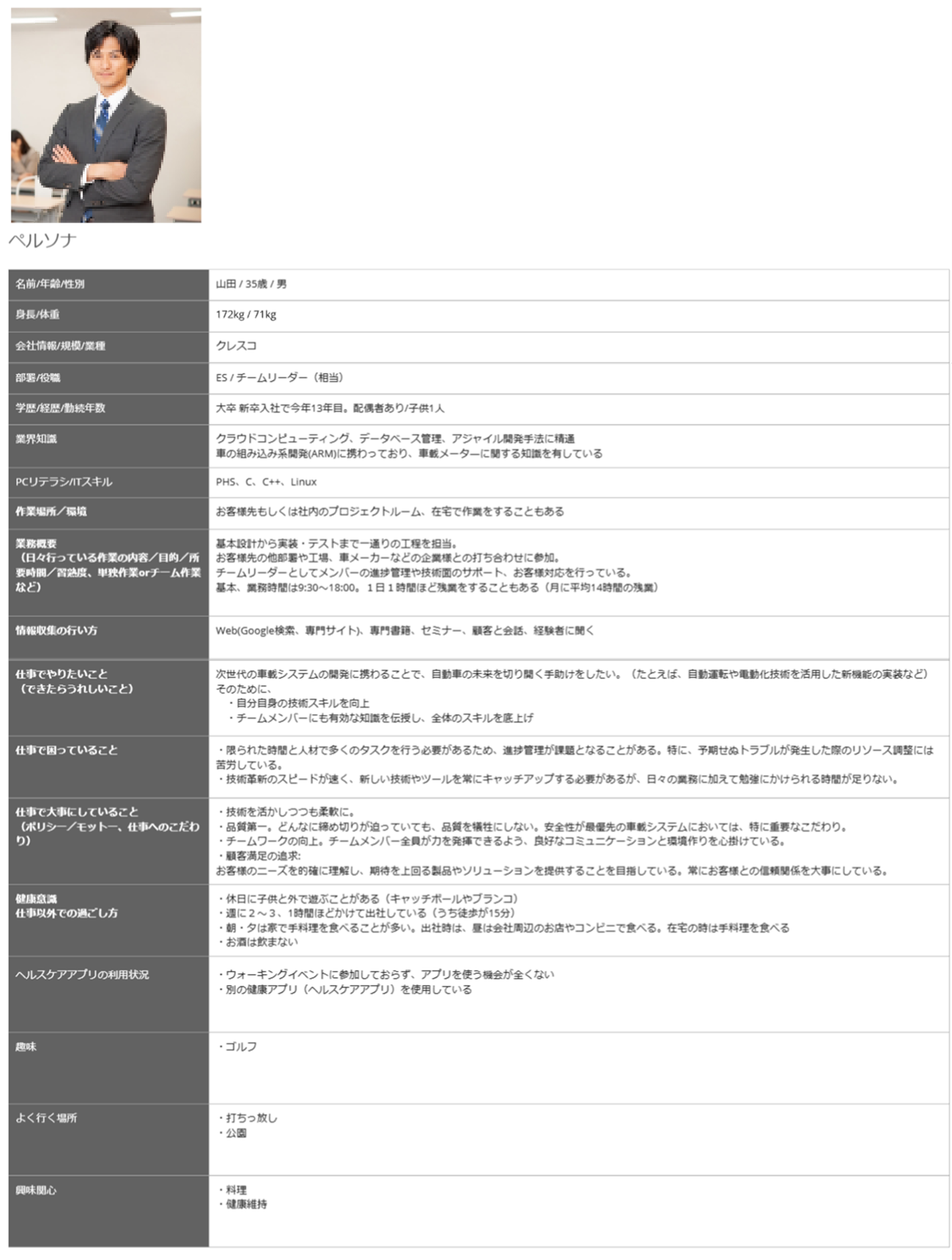

2.ペルソナ作成

EBCの野口です。

まずは私からペルソナ作成についてお話します。

ペルソナとは、あるシステム/サービスを利用するユーザーの行動やニーズを探り、体験価値を向上させるための「架空のユーザー像」のことを言います。 ペルソナを作成することによって、ユーザーのニーズをより明確に把握し、ユーザー視点での、UIUX設計を行うことができます。

今回は当社社員のヘルスケアアプリの利用者を増やすことにフォーカスし、どのようなサービスにするのか検討するために我々当社社員に近いペルソナを作成することにしました。

ペルソナ作成の流れは以下のように進めました。

- ターゲットに設定した当社社員の情報を整理し、ボリュームゾーンとなる社員像について明確にする

- ペルソナを書く

- 作成したペルソナを用いて、メンバーでユーザー像の認識を合わせる

各工程の詳細について説明します。

1.ターゲットに設定した当社社員の情報を整理し、ボリュームゾーンとなる社員像について明確にする

当社社員といっても多種多様な人材がいるため、社員情報サイトから収集できるデータをもとに、LLMを活用し共通点や類似点を整理しました。そこからペルソナ作成のベースとなる人物像を作りました。

2.ペルソナを書く

人物像が決まったので、ペルソナを書き始めます。 鮮明にユーザーをイメージするための項目を用意しました。ここでは一部紹介します。

- 名前

- 属性(年齢と性別)

- 部署/役職

- 業務概要 (日々行っている作業の内容/目的/所要時間/習熟度、単独作業orチーム作業など)

- 仕事で困っていること

- 仕事で大事にしていること (ポリシー/モットー、仕事へのこだわり)

- 健康意識

- ヘルスケアアプリの利用状況

今回は、ヘルスケアアプリのサービスデザインということで、項目に健康意識やヘルスケアアプリの利用状況を入れて、ヘルスケアアプリを使うユーザー像をより具体化していきました。

また、属性以外のもユーザーの趣味嗜好となるようなユーザーの特徴を具体的に記載することによって、リアリティを高め、ペルソナに感情移入できるようにするとともに、この人のインサイトを探りやすいようにしました。「山田さん」というペルソナを作成しましたのでご紹介します。

3.作成したペルソナを用いて、ユーザー像の認識を合わせる

最後に、作成した2つのペルソナの認識合わせを行いました。ここで認識がズレてしまうと、この後に行う、カスタマージャーニー作成やUX設計が円滑に進められなくなってしまいます。必要があれば、この段階でもブラッシュアップを行い、全員がイメージしやすいユーザー像を作り上げていきましょう。

これらの手順を通して、ペルソナは何となく作っているのではなく、データに基づいて作成されていることが分かるかと思います。ペルソナを利用して、ユーザーに対する理解を深めて、次の共感マップの作成に進みました。

共感マップ作成

EBCの舟橋です。

次に私たちは、ターゲットユーザーを明確に理解するために共感マップを作成しました。

共感マップは、ユーザーのニーズや感情、行動を視覚化することで、より深い洞察を得るための有効なツールです。また、共感マップの役割は、ユーザー理解だけでなく、チーム内で共通認識を作り上げることを促進します。ここでは、ペルソナに基づく共感マップの作成過程とその結果について説明します。

共感マップは、主に「See: 見ていること」「Hear: 聞いていること」「Say and Do: 言っていること、行っていること」「Think and Feel: 考えていること、感じていること」「Pain: 悩みやストレスに感じていること」「Gain: 幸福に感じていること、あったら嬉しいこと」の6つのセクションに分かれています。この構成に基づいて、私たちはペルソナの視点から各要素を考察しました。

- See: 見ていること

ペルソナはヘルスケアアプリを使用しているため、その歩数計、また食事も気にしているので食事管理アプリや食事制限がまとめてあるサイトを見ていると記載しました。さらにペルソナは35歳であるため、節目診断の人間ドッグの結果にも注意を払っていると考えられます。そのほか、社内で実施されるウォーキングイベントの告知や、同僚の肌や体型など健康状態も気にして見ているとしました。 - Hear: 聞いていること

次に、対象アプリについて、社内のウォーキングイベントで使うものらしいが使いづらいという同僚たちの意見や、使用してポイントを貯めると景品と交換できるということを聞いているとしました。自分の周りではそのイベントに参加している人がそこそこいることも把握していると記載しました。

その他、最近人気が高まっている、低価格で定額利用ができる24時間型のフィットネスジムについても聞いたことがあるだろうと考察しました。 - Say and Do: 言っていること、行っていること

ペルソナは、「昔より体が重く感じる」、「健康診断で検査に引っかかってしまった」と言って気にしているものの、ウォーキングイベントには参加しておらず運動をするきっかけが持てていないと考えました。運動といえば、子供と遊ぶときくらいで、仕事柄、長時間座っていることが多いため、改善したいと思っていそうだと話し合いました。 - Think and Feel: 考えていること、感じていること

前述の内容と少しかぶりますが、ペルソナは子供と遊んでいるだけでは運動不足なのではないかと悩んでいて、在宅勤務となったことでコロナ以前より運動量が減った自覚があるので運動習慣を身に着けたいと考えているとイメージしました。さらに、対象アプリについて、すでに使っている健康管理アプリとの差分がわからず、使うことがほとんどないためアンインストールしたいと感じているのではと考えました。 - Pain: 悩みやストレスに感じていること

上記のペルソナの状況から考えられるペインとして、「運動量が減少していること」「アプリの使用メリットがわからないこと」「自分の運動量が適切なのかがわからないこと」を挙げました。 - Gain: 幸福に感じていること、あったら嬉しいこと

このようなペインを持つペルソナが得られたらうれしいこととして、「運動量を増加させられる仕組み」「自分の求めている目標に対する最適な運動量がわかること」を挙げ、さらにこれらを得ることで「対象アプリの明確なメリット」がわかり、ペインを解消できるのではないかと話し合いました。

このように、6つの観点からペルソナについて深堀したことで、アプリで実現するべきことが明確になり、メンバー間で共通認識を持つことができました。

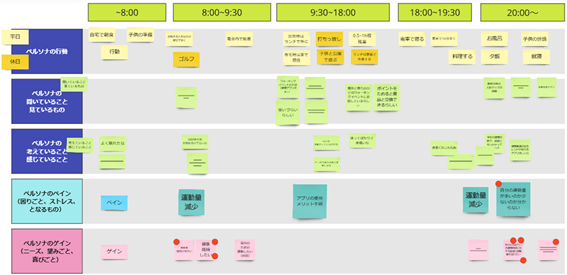

カスタマージャーニー作成

EBCの中里です。

ここからは、カスタマージャーニーについてお話します。

カスタマージャーニーとは、簡単に言うと「顧客がサービスを利用するまでの過程(利用後も含む)において、顧客の行動、思考、感情の変化を可視化した時系列のマップ」になります。

カスタマージャーニーを作成することで顧客がサービスに求めていることを分析しやすくなり、ニーズに合わせたサービス作りを行うことができるようになります。

今回のテーマでは、顧客のニーズに合ったアプリの検討が必要なため、顧客のサービス利用前をメインに作業しました。

前工程で定義したペルソナをもとに、そのペルソナの平日/休日の1日の流れを洗い出し可視化していきました。

前の工程で定義したペルソナをもとに以下の手順で作成していきます。

- ペルソナの平日/休日の1日の行動を時系列で整理する

- 1の過程の間ペルソナが見ているもの、聞いていることを時系列で整理する

- 1の過程の間ペルソナが考えていること、思っていることを時系列で整理する

- 1~3からペイン(困りごと、ストレスとなるもの)を洗い出す

- 1~3からゲイン(ニーズ、望みごととなるもの)を洗い出す

以上の手順で、今回のペルソナ「山田さん」に対するカスタマージャーニーを作成し、実際にペインとゲインを洗い出してみました。

- ペルソナの平日/休日の1日の行動を時系列で整理する

時系列で、薄い黄色の付箋に平日の行動を、濃い黄色の付箋に休日の行動を記載し、ユーザーがその間どのような行動をとるかを記載していきました。 - 1の過程の間ペルソナが見ているもの、聞いていることを時系列で整理する

1の時系列の間、その行動をとっているときに見ているもの、聞いていることを整理していきました。

今回の場合であれば、歩数を確認するためにヘルスケアアプリや食事管理アプリなどの健康に関する事柄に焦点を当てて記載しました。 - 1の過程の間ペルソナが考えていること、思っていることを時系列で整理する

1の時系列の間、ユーザーがどんなことを考えながらその行動をとっているかを整理していきました。

今回の場合であれば、普段感じている健康上の不安や、使用しているヘルスケアアプリに対する不満などが該当します。 - 1~3からペイン(困りごと、ストレスとなるもの)を洗い出す

今回の場合、現状使用しているヘルスケアアプリでは自分に必要な運動量が具体的に分からず困っている、等が該当します。 - 1~3からゲイン(ニーズ、望みごととなるもの)を洗い出す

今回の場合、健康を維持したい、自分の求めている健康目標に対して適切な運動量がどれくらいなのか知りたい、等が該当します。

以上が実際に洗い出されたペルソナのペインとゲインとなりました。

このように、実際の顧客のターゲット層により近いペルソナを作成、ユーザーの体や心の動きを丁寧に抽出し、ペインとゲインを正確に洗い出すことで、ユーザーのニーズを正確に捉えていきます。

商品開発の段階で、どれだけユーザーのニーズを正確に捉えられるのかがサービス展開の鍵になってきますから、カスタマージャーニーはそれだけ重要な工程であるといえますね。

無事洗い出すことができたこのペインとゲインをもとに、次の工程であるアイデア発想を行っていきました。

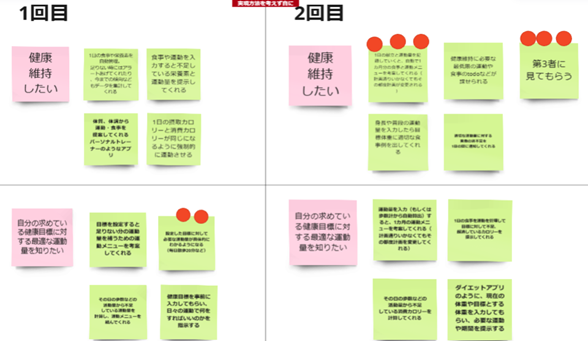

アイデア発想

EBCの納谷です。

私からは、アイデア発想についてお話します。

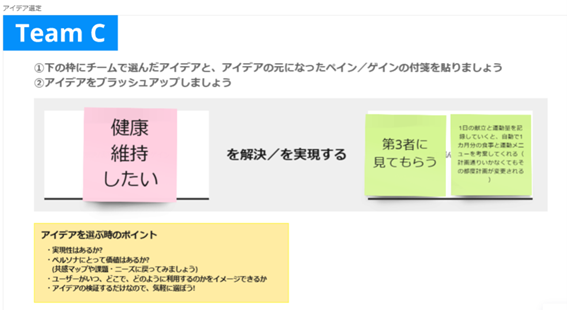

アイデア発想では、カスタマージャーニーマップで洗い出した、ペインを取り除くサービスのアイデア、ゲインを実現・強化するためのサービスのアイデアを出していきます。

今回のアイデア発想では、ペルソナのゲイン(ニーズ、望みごと、喜びごと)である以下2つをもとにアイデア発想を行いました。

- 健康維持したい

- 自分の求めている健康目標に対する最適な運動量を知りたい

こちらのゲインを元に2回に分けて、ワークを実施します。

1回目:制約なし ドラえもんのポケットのように自由な発想で

2回目:制約あり 世の中のサービスやシステムで実現できそうなもの

ワークをした結果は以下結果となりました。

全員でアイデアを出して共有しつつ、「これだ!」と思ったサービスに赤丸をつけました。その後赤丸が多かった2つのアイデアを選定しました。

「健康維持したい」というゲインに対して「第三者に見てもらう」「1日の献立と運動量を記録していくと、自動で1カ月分の食事と運動メニューを考案してくれる(計画通りにいかなくてもその都度計画が変更される)」といったアイデアを選定しました。

制約なし、制約ありの2パターンでアイデアを出したことで、同じようなアイデアではあるものの実現方法が異なるパターンや、抽象的ではあるが良さそうなアイデアを出すことができました。

この後は決定したアイデアをさらに深堀して、コンセプトシートの作成を行います。

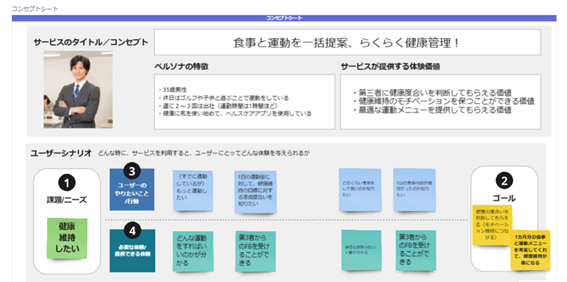

コンセプトシート作成

EBCの川辺です。

私からは、コンセプトシートの作成についてお話しします。

コンセプトシートとは、サービスアイデア、およびそのアイデアを通してユーザーがどのような体験をするのかを整理するために使用するUXデザインの手法の一つになります。

コンセプトシートを作成することで、これまでの工程で生み出した様々なアイデアを一つにまとめることができ、ユーザーが健康アプリに求める具体的な機能について深く考察することができました。

まとめ

下期では、「ユーザーが求める健康アプリは何か」というテーマに基づいて、サービスデザインのスキルを磨きました。メンバーの多くが業務でサービスデザインの経験が少ない、または経験がなかったため、今回の勉強会でサービスデザインの経験を積むことができたことは大変有意義だったと思います。また、ペルソナや共感マップの作成から、それに基づくカスタマージャーニーの構築、アイデアの発想、そしてコンセプトシートの作成という一連の工程を通じて、新たな視点や気づきを得ることができました。この勉強会で得た知識と経験をもとに、更なる成長とスキルの向上を図っていきたいと思います。